调解作为一种有效解决纠纷的方式,是具有中国特色的司法制度的典型代表,具有钝化当事人矛盾、提高审判效率,从根本上化解矛盾,实现案结事了等优点。但在法律实务中有许多以调解方式结案的案件,并没有实际履行,又进入执行程序,成为“执行难”的原因之一。为了解决这一矛盾,笔者对泰来法院2010-2013年上半年民商事调解案件进入执行程序的情况进行深入的调查与分析,以期寻找出民商事调解案件不能自动履行的症结所在,并提出解决对策和建议,使调解在促进司法和谐方面发挥更大的作用。

一、民商事调解案件进入执行程序基本情况

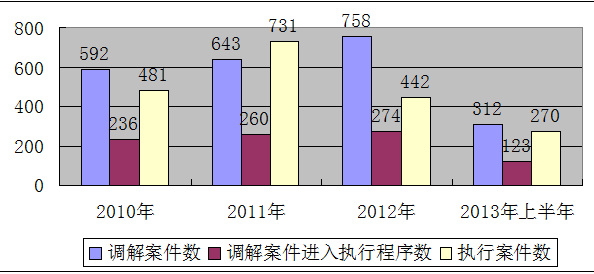

(一)从调解案件进入执行程序的数量上看。笔者对2010-2013年上半年泰来法院调解案件进入执行程序的案件情况进行了调查,数据详见下列图表。

|

年 份

|

民商事

结案数

|

以调解方式结案数

|

调解案件申请执行数

|

申请

执行率%

|

执行

收案数

|

占执行

案件比率%

|

|

2010

|

1358

|

592

|

236

|

39.9

|

481

|

49.1

|

|

2011

|

1060

|

|

260

|

40.4

|

730

|

35.6

|

|

2012

|

1118

|

758

|

274

|

36.1

|

442

|

62.0

|

|

2013年上半年

|

499

|

312

|

123

|

39.4

|

270

|

45.6

|

|

合 计

|

4035

|

2305

|

893

|

38.7

|

1923

|

46.4

|

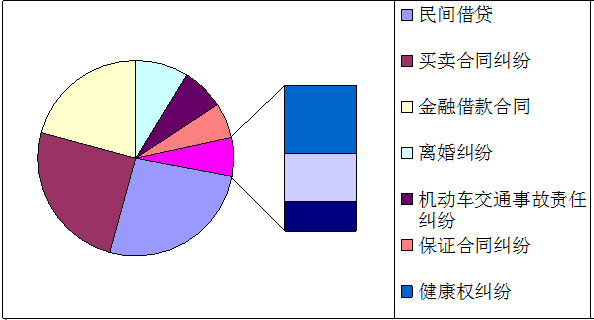

(二)从调解案件进入执行程序的类型上看。调解案件进入执行程序的案件类型是多样的,其中民间借贷纠纷占26%、买卖合同纠纷占25%,金融借款合同纠纷占21%,离婚纠纷占8.7%,机动车交通事故责任纠纷占7%,保证合同纠纷占6%,健康权纠纷占3%、劳务合同纠纷占2%,其他占1.3%。

二、民商事调解案件进入执行程序的原因分析

图表中可以看出,我院调解案件申请执行的数量是非常大的,2011年甚至高达40.4%的调解案件申请执行,而最低的年份2012年也有36.1%的调解案件进入执行程序,调解案件进入执行程序平均占执行收案的46.4%,成为执行难的原因之一。而进入执行程序的调解案件,大部分为借款纠纷和买卖合同纠纷,双方达成还款协议后仍未如期履行,究其原因是多方面的。

(一)当事人自身原因。一是债权人在调解时为实现债权,盲目的一让再让,延长还款期限、减免利息甚至是债务的本金,而未考虑债务人是否有还款意愿和能力,成为债务人规避判决,减轻自己法律责任的一种手段;二是情事发生变更,自然灾害、家庭变故等一些特殊原因造成债务人不能履行还款义务;三是有些债务人虽有财产但根本不想还款,利用调解拖延时间背地里偷偷转移财产,导致调解案件进入执行程序,最终无法执行。

(二)法官方面的原因。调解的前提是合法与自愿,这就需要法官在此前提下去做双方当事人的工作,但在案多人少的压力下,为了提高工作效率及调解率,许多不适合调解的案件在法官的主持下仓促调解,还有的法官没有完全弄清楚案情,只要当事人达成合意就制作调解书,导致当事人调解后反悔,并拒绝履行。审执分立引发的审判法官不能充分考虑调解后的执行情况,使有的调解书执行力较弱,反而造成债务人恶意拖延、逃避债务。

(三)绩效考评机制的原因。现有的绩效考评体系设计缺乏科学性,调解率成为衡量法院业绩的一个重要指标,与每个办案法官息息相关,影响法官的个人业绩,评先选优,甚至职位晋升,迫使法官为了追求高调解率,忽视了审执衔接的问题,为调而调,调而不结,高调解率背后是大量调解案件申请执行,使法院执行难问题更加恶化。

(四)其他原因。有关部门对法律理解有误,造成调解协议履行不能。我县房产部门只认可法院出具的协助执行通知书,不认可具有法律效力的调解书,致使部分调解案件进入执行程序。

三、减少调解案件进入执行程序的解决对策

(一)建立完善均衡的考评机制。纠纷解决的效果并不是通过单一的数据和方式能够直观反映出来的,对于调解案件的考核,不能仅看调解协议是否达成,调解率是否提升等。而应在考评机制中进一步细化调解结案的考核标准,将调解案件当庭履行率、调解案件自动履行率、调解案件申请执行率、调解案件债务担保率纳入案件质效评估框架内,进行综合考量。改变过去只罚不奖的考评方式,鼓励法官提高调解案件的履行率,将此项做为加分项,并在年终考评中予以奖励。

(二)大力推行调解担保。最高人民法院《关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十一条规定:“调解协议约定一方提供担保或者案外人同意为当事人提供担保的,人民法院应当准许。案外人提供担保的,人民法院制作调解书应当列明担保人,并将调解书送交担保人。担保人不签收调解书的,不影响调解书生效。” 第十九条同时规定:“调解书确定的担保条款条件或者承担民事责任的条件成就时,当事人申请执行的,人民法院应当依法执行。”这些规定为调解担保制度的适用和执行提供了法律依据。法官在调解时要根据具体案情及当事人的履约能力适时提示权利人是否要求义务人提供调解担保,以此增加对义务人的制约,提高调解案件的自动履行率。

(三)增加调解案件执行威慑机制。不仅要建立财产申报制度和债务履行担保制度,而且要对拒不履行生效文书的义务人采取限制高消费等适当的惩罚措施。与公安、银行、税务等部门整合信息资源建立信用评价体系,失信企业、个人档案任何人在网上均可查询,将政府、企事业单位和个人信用状况纳入到全社会信用体系进行综合评价,同时鼓励网络及媒体曝光不讲诚信的人和事,增加义务人的违约成本,增强全社会的诚信意识,从而提高调解案件的自动履行率。

(四)坚持依法调解,实现“案结事了”。最高人民法院提出“能调则调、当判则判、调判结合、案结事了”的十六字方针,是一个有机统一体,无论是片面强调调解,还是片面强调判决,都是错误的司法理念。我们要在坚持调判结合的前提下,对案件审理方式进行适当的选择。对于在合法、自愿前提下能够通过调解方式结案的,要积极适用调解方式,对于当事人不愿意调解、无调解必要、当事人达成的协议违法或者采取调解方式将明显超审限的案件,要坚决做到当判则判。